Dreckskerl

Wojciech Kuczok (2012)

vorgeschlagen von:

Alexander, Januar 2026

übersetzt von Gabriele Leupold und Dorota Stroinska

Meinungen der Mitglieder

Ein alterndes Haus im Mittelpunkt, eine schlesische Familie im sozialen Abstieg und ein von seinem Vater mit sehr viel Gewalt terrorisierter Sohn. Vielleicht eine weit hergeholte Assoziation, aber für mich hatte das Buch etwas vom südamerikanischen magischen Realismus. Nur in kalt, grau und polnisch. Eigentlich auch wenig Magie und viel Realismus. Dafür aber exzentrische Charaktere und ein surrealistisches Traum-Ende. Und Einiges an skurriler Absurdität, die Humor in etwas gebracht hat, wo man keinen Humor erwarten würde.

Umlaufbahnen

Samantha Harvey (2023)

vorgeschlagen von:

Helena, Dezember 2025

übersetzt von Julia Wolf

Meinungen der Mitglieder

“Aber es gibt keine neuen Gedanken. Nur alte, die in neue Momente hinein geboren werden” (S.19). Dieses Zitat spiegelt den restlichen Inhalt des Buches sehr gut wieder. Es werden keine weltbewegenden neuen Gedanken beschrieben. Nur Alte. Diese aber mit einer unaufgeregten, eleganten Schönheit.

Wenn es allerdings schon keine Handlung gibt, würde ich wenigstens gerne die Charaktere besser kennenlernen. Tut man aber nicht. Alles bleibt zwischen völliger Abstraktion und nichtigen Alltäglichkeiten schweben. Wahrscheinlich genau Harveys Intention. Für mich persönlich aber insgesamt zu inhaltsleer.

Nervende Dinge:

Gute Dinge:

- Bücher, die aus endlosen Listen bestehen

- Bücher, die einen ständig duzen

- endlose Anthropomorphisierung als faules Stilmittel

- mittelprächtige Übersetzungen

- Charaktere mit interessanten Hintergrundgeschichten

- erotische Gedanken und Träume in der Zwangsenthaltsamkeit der Raummission

- Rätselhafte Bilder

- Einblicke in den Alltag auf einer erdnahen Raumstation

Der Roman illustriert, dass trotz der großen Differenz im Blickwinkel, die Perspektive unveränderlich menschlich bleibt. Die großen Fragen des Lebens und das alltägliche Frühstück. So weit entfernt vom Erdgeschehen vom Trubel der Menschheit, mit einem Blick der den wenigsten vergönnt ist und, man würde meinen, zum philosophieren anregt, können sich die Protagonisten dennoch nicht vom Menschsein lösen.

In der Idee höchst spannend, bleibt die Umsetzung weit hinter ihrem Potenzial. Die Figuren, flach und austauschbar, können diesen Grundgedanken zwar andeuten, aber keinen inhaltlichen Diskurs dazu anbieten. Ebenso wird auch den einzelnen Szenen nicht genug Raum zur Entfaltung dieses Themas gegeben.

Meine Empfehlung wäre gewesen die Szenen zu halbieren und dafür inhaltlich zu erweitern; Dem Leser Zeit zu geben die Figuren und ihre Entwicklung in der Raumstation kennenzulernen; Statt den Leser von Szene zu Szene zu zerren, ihn das Schweben selber versuchen zu lassen.

Im Norden ein Berg, im Süden ein See, im Westen Wege, im Osten ein Fluss

László Krasznahorkai (2003)

vorgeschlagen von:

Malte, November 2025

übersetzt von Christina Viragh

… das mehr Meditation als Roman ist.

Meinungen der Mitglieder

Meine Meinung zu diesem Buch, eher Meditation denn Roman, hat sich aufgrund des Buchklub-Treffens stark zum Positiven verändert. Zwar hat das eigentliche Lesevergnügen im Verlauf des Werks nachgelassen und die Ausführungen waren zum Teil langwierig und voller mir unverständlicher Symbole, dennoch ist „Im Norden ein Berg, im Süden ein See, im Westen Wege, im Osten ein Fluss“ eine bedeutungsschwere, kunstvolle Erzählung über die Sinnsuche des Menschen. Sprachlich schafft Krasznahorkai ein teils bedrückendes Gefühl des Innehaltens und der Stille; inhaltlich wird die Vergänglichkeit des Menschen gegenüber der für ihn unverständlichen Natur eindrucksvoll dargestellt. Die unerfolgreiche Sinnsuche des Prinzenenkels hat uns eine tolle Diskussion über große Themen beschert, die mir geholfen hat, über die anfängliche Unzugänglichkeit des Werks hinwegzukommen.

Ein mystisches kleines Buch, dessen verschlungener Schreibstil gut zum Inhalt passt. Zwischen den Themen Vergänglichkeit und Beständigkeit, Endlichkeit und Sein, lebt das Buch von seinen Beschreibungen, die bei mir aber leider kaum Bilder hervorgerufen haben. Vielleicht war es die Sprache, vielleicht die vielen mir fremden japanischen Begriffe. Es gab viele Szenen, mit denen ich gar nichts anfangen konnte und trotzdem hat mich das Buch insgesamt in seinen meditativen Bann gezogen.

»Im Norden ein Berg …« ist ein von einem Ungarn verfasstes Buch über Japanisches, es handelt sich also um eine fremde Kultur, von Jemandem aus einer anderen fremden Kultur interpretiert … folglich war mir das Verstehen dieses Buches unmöglich, da das Objekt und ich keinen gemeinsamen Horizont haben. Erst als mir also aufgegangen ist, dass dieses Buch als Meditation über Grundsätzlich nicht verstanden werden muss oder vielleicht sogar nicht verstanden werden kann, ist es mir lieb geworden. Die beim Lesen fehlende Unterhaltung heilt das nicht.

Nach einem Sinn sucht man in dem Buch wie nach dem ersten Kapitel. Weder erfreulich zu lesen, noch thematisch anregend. Den Sinngehalt haben wir in unserem Treffen zu dem Buch versucht zu finden, teils verworfen und andere haben darin ihre Freude am Buch gefunden. Dem kann ich mich nicht anschließen.

Das einzige positive, dass ich dem Buch abgewinnen konnte, ist, dass es zum Mittelteil tatsächlich eine meditative Wirkung hatte. Zuvor muss man unter Anstrengung seine Verwirrung überwinden und später werden Zahlen im Millionenbereich ausgeschrieben! Das hat dann eine ganz gegenteilige Wirkung als meditativ.

Das Buch setzt möglicherweise einen kulturellen Kontext und Textverständnis voraus, dessen ich nicht mächtig bin. Deshalb wird das Buch aber nicht besser, ob es das ist, überlasse ich anderen. Erwarten sollte man aber wenig und Lesen muss man es meiner Meinung nach definitiv auch nicht.

The Body Snatchers/Die Körperfresser kommen

Jack Finney (1954)

vorgeschlagen von:

ehemaliges Mitglied, Oktober 2025

im Original gelesen

… das wenigstens unterhalten hat?

Meinungen der Mitglieder

Es scheint bestätigt: Die Vorzüge der Science-Fiction haben mit Kunst nichts zu tun, sondern erschöpfen sich in der Unterhaltung – welche selbst allerdings in diesem Buch weitgehend zu vermissen bleibt.

„Bodysnatchers“ ist ein Buch mit einem Konzept, das großes Potenzial hat und immense Spannung verspricht. Leider konnte mich der Roman auf keiner Ebene überzeugen. Die Charaktere gleichen in ihrer Flachheit Pappaufstellern: Nie findet Introspektion statt und nie werden Gefühle und Schmerz greifbar dargestellt. Die Dialoge und Verhältnisse sind durchtränkt von (sexistischen) Klischees. Ein Spannungsbogen wird kaum aufgebaut: Der Erzähler Miles weiß immer alles („I knew […], I knew […], I knew […]“) und an den offensichtlichsten Stellen doch nichts. Dazu kommt, dass die Handlung selbst an Stellen unlogisch erscheint, was bei einem Sci-Fi-Roman, dem es in allen übrigen erzählerischen Kategorien mangelt, umso unglücklicher ist. Statt eine langweilige, repetitive B-Plot-Romanze auszubreiten, hätte der Autor sich auf die innere Logik der Handlung konzentrieren sollen.

Das Buch „Die Körperfresser kommen“ ist ein leichter Genuss für den schnellen Appetit. Zügig wurde ich in die Handlung hineingezogen, welche jedoch ohne ein sorgfältig aufgebautes Szenario, tief ausgearbeitete Figuren oder überraschende Wendungen daherkommt. Entsprechend habe ich den Roman als klassische Trivialliteratur einsortieren und bewertet. Wer eine größere erzählerische Tiefe oder literarische Komplexität erwartet, dürfte entsprechend enttäuscht werden. Inhaltlich bewegt sich der Roman im Bereich der Science-Fiction und greift das Motiv einer stillen Alien-Invasion auf. Unauffällig und schleichend ersetzen die Außerirdischen nach und nach die Bewohner eines Dorfes. Dabei wird der Hauptprotagonist Miles Bennell auf diesen Prozess aufmerksam und ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt. Kann er das Dorf (die Welt) retten oder fällt er selbst zum Opfer der Aliens? Hierbei verliert der Roman jedoch an erzählerischer Stärke, da die Hauptfigur durch ihre vermeintliche Allwissenheit und die implizite Annahme, allein für das Schicksal der Welt verantwortlich zu sein, zunehmend konstruiert und wenig glaubwürdig wirkt. Besonders problematisch ist auch das sehr abrupte und für mich kaum nachvollziehbare Ende, das zugleich den größten Kritikpunkt des Buches darstellt. Insgesamt handelt es sich um eine solide Trivialliteratur, die zwar unterhält, dessen Ende aber nicht befriedigt

Menschenwerk

Han Kang (2014)

vorgeschlagen von:

Linus, September 2025

übersetzt von Ki-Hyang Lee

… das Sprache und Inhalt auf einzigartige Weise verbindet.

Meinungen der Mitglieder

Eine völkerrechtliche Katastrophe, die das Land erschütterte und so viele Menschen in Zellen pferchte. Zellen, errichtet aus Traumas der Vergangenheit und Paranoia gegenüber Gegenwart und Zukunft. Insassen, die nicht mehr fähig sind am Lauf der Zeit teilzunehmen. Ein ganzes Volk in Einzelhaft.

Eine Autorin sieht es als ihr Schicksal dieses Thema in einem Buch zu behandeln, als wäre es eine natürliche Konsequenz dessen, was in ihrer Heimat geschehen ist. Sie stellt sich der Aufgabe und macht es sich nicht leicht. Sie taucht tief ein.

Sehr schwierig als Leser Worte über dieses Werk zu finden. Es ist nicht mehr, als die nüchterne Wahrheit. Inwiefern kann man hier eine Meinung äußern?

Ich fühle großen Respekt über die journalistische Aufarbeitung dieser Geschehnisse, da sie an anderen Stellen, ob Ort oder Zeit, in ähnlicher Weise passiert sind und somit die ganze Welt aus diesem Buch lernen kann. Eine Zusatznotiz möchte ich aber noch geben, da mir noch etwas sehr positiv aufgefallen ist: Ich mag es sehr, wenn AutorenInnen sich selbst in der Wiedererzählung der Realität noch die Freiheit lassen, der Poesie zu folgen. Wieso soll, eine der Faktentreue strotzende, Poesie keine Wahrheit inne haben, wenn man sich nur durch ihr Äußern wirklich erleichtert fühlt? Wenn Han Kang über einen verstorbenen Jungen schreiben will, der sich von seinem Körper verabschiedet und dessen Präsenz sie noch immer spürt, so bin ich sehr dankbar, dass sie das mit mir geteilt hat.

Beim ersten Lesen von „Menschenwerk“ hatte ich ehrlich gesagt Schwierigkeiten, in die Geschichte hineinzufinden. Die wechselnden Erzählstile, die sich an die jeweiligen Charaktere anpassen, haben mich teilweise verwirrt. Auch die Perspektivwechsel – vor allem, wenn plötzlich in der „Du“- oder „Sie“-Form über jemanden gesprochen wurde – machten es anfangs nicht leicht, den Überblick zu behalten. Dadurch konnte ich das Buch beim ersten Mal nicht richtig genießen.

Beim zweiten Lesen hat sich das aber komplett verändert. Ich konnte die unterschiedlichen Stimmen und Erzählweisen viel besser einordnen und habe gemerkt, wie stark sie mit den inneren Zuständen der Figuren zusammenhängen. Viele Momente, die mir zuvor eher unverständlich oder distanziert vorkamen, haben beim zweiten Mal eine ganz neue Tiefe bekommen und eine stärkere emotionale Wirkung entfaltet.

Insgesamt hat „Menschenwerk“ für mich gezeigt, wie viel ein zweites Lesen verändern kann. Was zuerst kompliziert und schwer greifbar wirkte, wurde zu einer eindrucksvollen, berührenden Geschichte über Menschlichkeit, Hoffnung, Schmerz und Erinnerung.

Selten habe ich ein Buch gelesen, welches die sprachliche mit der inhaltlichen Ebene so meistervoll verknüpft, wie es Kang in „Menschenwerk“ geschafft hat. Der Roman beleuchtet mit echter emotionaler Wucht die Überlebensschuld der Figuren und den zugrunde liegenden Kreislauf aus Schweigen, Trauma und Schuldgefühlen, der sogar noch über dreißig Jahre nach dem Massaker die Menschen nicht aus seinen Fängen lässt. Handwerklich schaffen die zahlreichen Erzählperspektiven sowie das verwobene Erzählen von Gegenwart und Vergangenheit ein einzigartiges Leseerlebnis, bei dem man meint, in jedem Detail eine tiefergehende Bedeutung zu entdecken. So etwa fügen sich dem Leser die Ereignisse im Verlauf des Buches langsam zusammen, wie es die Opfer unter der Zensur selbst tun mussten. Insgesamt eine große Bereicherung und ein tragischer Lesegenuss, der mir zugleich ein mir völlig unbekanntes historisches Ereignis näher gebracht hat.

Han Kangs Roman „Menschenwerk“ ist ein zutiefst bewegendes literarisches Werk, das die traumatischen Ereignisse des Gwangju-Aufstands in Südkorea auf eindringliche Weise beleuchtet. Besonders beeindruckend ist die Vielfalt der Perspektiven, aus denen die Geschichte erzählt wird. Durch die wechselnden Stimmen rekonstruiert man das Geschehen Stück für Stück und erlebt, wie unterschiedlich Menschen Gewalt, Verlust und Erinnerung verarbeiten. Das Buch hat mir nicht nur neue historische Einblicke vermittelt, sondern mich auch emotional stark berührt. Han Kang verbindet dokumentarische Genauigkeit mit poetischer Sprache, wodurch die Grausamkeit der Ereignisse ebenso spürbar wird wie die Menschlichkeit der Figuren. Besonders faszinierend fand ich die übernatürliche Komponente im zweiten Kapitel, in dem die Stimme eines Geistes zu Wort kommt. Dieser Perspektivwechsel öffnet eine unerwartete, fast metaphysische Dimension des Romans und verdeutlicht, wie tief sich Gewalt in Körper und Geist einschreibt. „Menschenwerk“ ist ein eindrucksvolles, vielstimmiges Buch über Erinnerung, Schuld und Menschlichkeit und eines, das lange nachhallt.

Gezeichnet/No Longer Human

Osamu Dazai (1948)

vorgeschlagen von:

Jessica, August 2025

übersetzt von Jürgen Stalph

… ein japanischer Klassiker, der unsere Gruppe gespalten hat.

Meinungen der Mitglieder

Hassliebe beim Lesen.

Es war sehr frustrierend dem Potenzial eines Künstlers zuzusehen, wie es in einem leblosen Körper kreuz und quer durch Tokyo getragen wurde. Einem Körper, der jeglichen Bezug zum Spielen verloren hat. Yozo war unfähig einmal zu erweichen und sich mit anderen Menschen oder einem Handwerk zu verschmelzen. Keine Hingabe zur Außenwelt.

Das Lesen war wie Laufen über heißem Sand. Eine Rast war unmöglich, dabei war der Weg sehr weit. Das schaurige Schicksal war sehr ausführlich erzählt. Gerade der mittlere Teil hat zeitweise, wie eine übergroße Düne gewirkt, die mir die Sicht auf das Ende versperrt hatte.

Am Ende angelangt kann ich sagen, dass es ein gutes Buch war. Ich bin froh den Weg gegangen zu sein. Ich habe versucht Dazais Schilderungen zu nutzen und mich selbst mit ihnen zu konfrontieren. Ich sehe es als Hilfe, um mich selbst noch besser mit dem universellen Zentrum der Kunst und Liebe verbinden zu können.

Wenig überraschend ist Japans Nachkriegsklassiker, der von einem durch Unfreiheit zur Kröte gewordenen Clown erzählt, ein sehr gutes Buch.

Leider habe ich keinen guten Zugang zu „No Longer Human“ gefunden. Natürlich behandelt der Roman große und schwierige Themen und steigt mit der Schilderung der Kindheit der Hauptfigur Yozo auch schön ein… allerdings wird spätestens im Verlauf des zweiten Heftes der doch sehr nüchterne Erzählstil anstrengend und repetitiv. Die Handlung frustriert, was angesichts der Depression, Alkoholsucht und Distanz zur Menschlichkeit nicht wundert. Es fehlt jedoch das gewisse Etwas – wie der im Klappentext versprochene Witz – das den Gegenpol zu all der Tristesse bildet. Bücher wie Dostojewskis „Aufzeichnungen aus dem Kellerloch“ behandeln ähnliche Themen und haben mich im Vergleich zu Dazais Werk literarisch weitaus mehr vergnügt.

Sich in einer endlosen Schleife aus Nichtstun, Besäufnis und Unwissenheit wiederzufinden, kann nichts einfaches sein, so tat mir unser Hauptcharakter die meiste Zeit über doch ziemlich leid.

Zwischen repetitiven Handlungssträngen und unausstehlichen Nebencharakteren, bietet dieses Buch mir leider nicht allzu viel.

Aller Anfang ist in diesem fall jedoch leicht, so führen uns die ersten Seiten gut in die Geschichte ein, bis zur Mitte, wo sich alles nur noch im Kreise dreht, bis wir schlussendlich zum Ende kommen, welches mich weder erfüllt, noch unerfüllt gelassen hat.

Alles in Allem, ist ‘No Longer Human’ kein schlechtes Buch, jedoch auch keine weltbewegende Lektüre für mich. Kein ‘Must Read’ , aber wenn man es denn doch lesen will, eine gute Abbildung, wie es ist mit Depressionen und Neurodivergenz zu leben.

Pornographie

Witold Gombrowicz (1960)

vorgeschlagen von:

Alexander, Juni 2025

übersetzt von Renate Schmidgall

… in dem ein verrücktes Kammerspiel und Realität ununterscheidbar verschmelzen.

Meinungen der Mitglieder

Ein sonderbarer Roman mit ein bis zwei perversen Intellektuellen aus Warschau in den Hauptrollen, bei dessen Besprechung zu jedem doppelten noch ein dreifacher Boden entdeckt wurde. Die Umschreibungen und Ausführungen mäanderten manchmal allzu grotesk und waren hie und da langweilig.

„Die Situationen in der Welt sind Chiffren. Unbegreiflich bleibt die Konstellation der Menschen und überhaupt der Erscheinungen. Dies hier … war bestürzend vielsagend – aber es war nicht voll zu verstehen, zu entziffern.“ (S. 64)

Gombrowicz beschreibt mit diesem Satz sein eigenes Werk, welches ein Buch ist, wie ich es noch nie gelesen habe. Ich habe den Roman als Abhandlung über das Schreiben selbst gelesen; als Annäherung an philosophische Fragen über durch den Autor geschaffene Szenen, welcher diese gewissermaßen aus dem Buch heraus steuert, da der Autor selbst Figur des Buches ist. Schwindelerregend und grotesk mit tollem Witz in der Sprache.

Mit Pornographie schafft Gombrowski ein Werk, das den Leser in das altbekannte Spiel zweier Intelektueller versetzt. Dabei werden Bürger der polnischen Provinz zu Figuren eines Liebesspiels. Der Titel führt zunächst in die irre, statt expliziter Darstellungen erfährt man in dem Werk Gombrowskis die Pornographie von Alltagshandlungen. Diese werden von den zwillingsgleichen Hauptcharakteren Witold und Frederik überspitzt, umgedeutet und so unter anderem aus dem Zertreten eines Regenwurms eine erotische Situation erzeugt. Insgesamt ein lesenswertes Buch mit Hang zur Groteske.

Isolierte Maskulinität ist unheilig.

Männliche Ambition kennt nur Zielsetzung und die Mittel, um die Ziele zu erfüllen. Fokussiert sich ein Mann gänzlich auf seine Intelligenz (Mittel), so wird er zu einem, von Gefühlen losgelöstem, Regisseur finsterer Werke, für deren Erfüllung das kollektive Wohlergehen keine Rolle spielen. Ein stumpfes Getriebe mit festgestelltem Vorwärtsgang. Die Gefühle, die er zu bewirken versucht, sind recht primitiver Natur. Oben ist Unten. Aber dennoch ist da diese Wärme in Form von Unschuld. Dem jugendlichen Paar und wie es zwischen ihnen knistert. Gombrowicz zeichnet Charaktere, die kauzig und alt sind, erweckt in ihnen aber kindliche, jugendliche, ungefilterte Triebe, die in sich nicht schlecht sind.

Elefant

Martin Suter (2017)

vorgeschlagen von:

Helena, Mai 2025

… das wir märchenhaft fanden?

Meinungen der Mitglieder

Insgesamt ist der »Elefant« von Martin Suter ein enttäuschendes Buch, in dem die archetypischen »Bösen« die Tiere als bloße Objekte genetisch manipulieren, indes die archetypischen »Guten« die Genmanipulation undifferenziert kritisieren. Darüber hinaus ist die Sprache mittelmäßig und voller kleiner Ungereimtheiten.

In „Elefant“ hat Martin Suter versucht, viele interessante Themen zu einer spannenden Geschichte zusammenzuführen. Leider wird jeder Aspekt nur oberflächlich berührt; die Themen versanden im Lauf der Erzählung. Insbesondere die zentrale Thematik der Gentechnik wird kaum berührt. Im Ergebnis plätschert der unterkomplexe Roman von Anfang bis Ende vor sich hin, ohne besondere Höhen und Tiefen (außer den beiden pseudointellektuellen Dialogen zwischen Schoch und Valerie, die unglaubwürdiger nicht hätten sein können). Die Sprache stört nicht, begeistert aber auch nicht. Bei „Elefant“ handelt es sich um durchschnittliche Literatur für die Massen, die sich in Anbetracht der komplexen Themen zu schnell dahinlesen lässt.

„Der Elefant“ ist ein märchenhaft geschriebenes Buch von Martin Suter. Märchenhaft ist hier sehr wörtlich zu nehmen, denn ein Buch welches an Vielfalt und Komplexität der Themen ein Frank Schätzing Werk hätte werden können, verläuft sich im Sand. Besonders der Beginn mit der Schilderung des Alltags des Obdachlosen Schochs und wie er dem Elefanten das erste Mal begegnet sind dabei schön ausgeführt und gut zu lesen. Generell ist aber zu beobachten, dass Surer viele Handlungsstränge ausführlich beginnt, anstatt daraus allerdings eine Handlung zu Flechten und sie zu einem logischen Ende zu bringen, vergisst er einzelne Strähnen und verbindet die Handlungsstränge nicht gut genug. Eine weitere Frage meinerseits ist, ob das märchenhafte Ende des Buches zur Thematik passt: ist es angemessen eine „Wunderheilung“ des Alkoholismus durch Liebe und den Elefanten zu propagieren, wenn Suchterkrankungen und Obdachlosigkeit in Realität viel mehr ein auf und ab, als einen geraden Weg darstellen?

Der „Elefant“ von Martin Suter ist ein Buch mit einem interessanten Konzept. Suter teilt das Buch in zwei sich ergänzende Handlungsstränge, die von unterschiedlichen Individuen geprägt werden. Dass ein Handlungsstrang primär aus der Sicht eines Obdachlosen erzählt, der durch ein kleines, magisch wirkendes Elefantenjunges eine neue Hoffnung im Leben schöpft, fand ich irgendwie sehr rührend. Auch empfand ich die gentechnischen Erläuterungen des Buches als sehr interessant, weil ich mich vorher nie damit beschäftigt hatte und von selbst auch nicht getan hätte. Ich muss mich aber meinen Freunden anschließen; Suter hat eine interessante Prämisse geschaffen, die ihr volles Potential aber nicht ausleben konnte. Viel zu viele Themen wurden behandelt, zu viele unterschiedliche Charaktere eingeführt. Das Buch war inhaltlich alles, aber in seiner Ausführung wiederum nichts. Aber der kleine Elefant war echt cute. Gibt Pluspunkte.

„Der Elefant“ ist ein märchenhaft geschriebenes Buch von Martin Suter. Märchenhaft ist hier sehr wörtlich zu nehmen, denn ein Buch welches an Vielfalt und Komplexität der Themen ein Frank Schätzing Werk hätte werden können, verläuft sich im Sand. Besonders der Beginn mit der Schilderung des Alltags des Obdachlosen Schochs und wie er dem Elefanten das erste Mal begegnet sind dabei schön ausgeführt und gut zu lesen. Generell ist aber zu beobachten, dass Surer viele Handlungsstränge ausführlich beginnt, anstatt daraus allerdings eine Handlung zu Flechten und sie zu einem logischen Ende zu bringen, vergisst er einzelne Strähnen und verbindet die Handlungsstränge nicht gut genug. Eine weitere Frage meinerseits ist, ob das märchenhafte Ende des Buches zur Thematik passt: ist es angemessen eine „Wunderheilung“ des Alkoholismus durch Liebe und den Elefanten zu propagieren, wenn Suchterkrankungen und Obdachlosigkeit in Realität viel mehr ein auf und ab, als einen geraden Weg darstellen?

Eine Geschichte über Habgier, Alkoholismus und geprägt von der Frage inwieweit der Mensch den genetischen Code manipulieren dürfe. Der Aufbau mittels verschiedener scheinbar unzusammenhängender Handungsstränge, die sich im großen Finale vereinen und der naturwissenschaftliche Schwerpunkt erinnern stark an den Stil von Frank Schätzing. Jedoch blieb beim Lesen der Eindruck, dass das Buch wie ein Schätzing Roman sein sollte, aber leider einfach keiner ist. Suter verwendet enorm viele Seiten die Geschichte aus wissenschaftlicher Betrachtung plausible erscheinen zu lassen und schafft daneben eindimensionale und stereotypische Charaktere. Und statt tiefergehend auf die ethischen Fragen der Genmanipulation einzugehen, wird Seitenlang die Besamung des Elefanten ausgeschmückt.

Aufzeichnungen aus dem Kellerloch

Fjodor Dostojewski (1864)

vorgeschlagen von:

Malte, April 2025

übersetzt von Swetlana Geier

… das wir nicht in einem Kellerloch besprachen.

Meinungen der Mitglieder

„Aufzeichnungen aus dem Kellerloch“ von Dostojewski ist ein Buch, wovor ich mich zunächst gedrückt hatte. Ich bin nicht der größte Fan von ihm, da mir sein Schreibstil nicht gefällt (zu viel Blabla). Der erste Teil des Buches (~50 Seiten) hatte meine Befürchtungen bestätigt; ein ziemlich wirrer Mann schreibt seine wirren Gedanken über die Wirkungen und Folgen der Aufklärung nieder. Und ich hab’s gehasst. Aber der zweite Teil macht das wieder wett: Einem depressiven, hypersensiblen Russen (total neues Konzept in diesem Buchklub) sind die Menschen um sich herum mehr Feind als Freund. Er erwartet von ihnen das Schlechteste, denkt, sie machen sich über ihn lustig, respektieren ihn nicht. Dementsprechend feindselig fällt sein Verhalten ihnen gegenüber aus. Dieser Teil war sehr schön geschrieben und war äußerst unterhaltsam, weil man ständig ein Gefühl des Fremdschams dem Erzähler ggü hatte und sich dachte: oh god, don’t do that.

Wenn man mich fragt, ob ich Spaß beim Lesen von „Aufzeichnungen aus dem Kellerloch“ hatte, ist meine Antwort ganz klar: Nein. Meistens empfand ich eine Mischung aus Fremdscham, Beklemmung und Frustration. Doch gerade darin sehe ich die Kunst dieses Buches. Es wird ein extrem unangenehmer, aber zutiefst authentischer Mensch porträtiert, dessen inneren Vorgängen man als Leser:in so ungefiltert wie möglich ausgesetzt ist. Zuletzt bleibt die Frage, ob das Leben determiniert ist oder nicht oder ob ein Mensch lediglich durch seine Annahme, er sei determiniert am Ende tatsächlich nicht mehr frei Handeln kann (Selbsterfüllende Prophezeiung) offen. Ohne den Rahmen des Buchklubs, hätte ich dieses Buch wohl nach 20 Seiten aus der Hand gelegt und bin daher sehr dankbar, so die Motivation zum Weiterlesen gefunden zu haben und somit auf einige spannende Gedanken gestoßen wurde.

Ein allzu menschlicher Antiheld ärgert den Leser vor der eigentlichen Handlung mit einem sehr langen – um nicht zu sagen: langweiligen – Essay, für dessen Verständnis man wohl Nietzsche sein müsste.

Dostojewski hat in diesem Roman etwas Bemerkenswertes geschafft – man vergisst glatt, dass man ein Werk dieses Autors liest. So nah wie selten fühlt man sich dem Charakter, der in einem Kreislauf der Selbstzerstörung gefangen ist. Seine permanenten Rechtfertigungen und die Widersprüchlichkeiten, in die er sich verstrickt, machen ihn und seine Gefühle meisterhaft greifbar. Die Charakterpsyche ist in höchstem Maße plastisch und wird durch die Aufteilung in eine Art Essay und Handlung mit anderen Personen perfekt in seinen Facetten dargestellt. Dostojewskis Schreibstil nimmt den Leser, wie auch in seinen längeren Werken, in den Gedanken seiner Charaktere gefangen und stellt eindrucksvoll menschliche Abgründe dar. Auf diese Immersion muss man sich gänzlich einlassen wollen und können, um sie in ihrer Vollkommenheit wertschätzen zu können.

Ein zu Beginn verwirrend geschriebener Monolog erweist sich im Verlauf des Lesens zu einem unverzichtbaren Teil des Buches: Dieser bringt einem sowohl die Psyche des namenlosen Protagonisten näher, besitzt aber auch Bezüge zu Gesellschaftsthemen Ende des 19. Jahrhunderts. Der Ich-Erzähler, als zurückgezogen lebender Mensch, wehrt sich durch irrationale Entscheidungen vermeintlich gegen den Determinismus, und erzeugt dabei ihm Leser konsequent ein Unwohlsein. Besonders am Schreibstil Dostojewskis fand ich, wie er diesen unzuverlässigen Erzähler lebensnah an den Leser heran bringen konnte und zudem auch Gedanken des Lesers vorwegnahm. Das Resultat ist ein Buch, welches menschliches Verhalten auf die Spitze treibt und einem dabei selber den Spiegel vorhält.

Nachmittage

Ferdinand von Schirach (2022)

vorgeschlagen von:

Jessica, Februar 2025

… das »große Erzählkunst« ist?

Meinungen der Mitglieder

»Nachmittage« verspricht Einem »eines der persönlichsten Bücher« mit »große[r] Erzählkunst« der »großen Stimme der deutschen Literatur«. Was man wirklich bekommt sind 23 Kurz-, Kürzer und Kürzestgeschichten, von denen zwei tatsächlich große Klasse sind (1, 10), ein paar klischeehafte Facebook-Posts, eine Handvoll formgleicher Schauergeschichten und zwischendrin kurze Lichtblicke (8, 11, 23). Der Rest ist mittelmäßig.

Der Titel des Buches ist viel mehr eine Beschreibung für die Art und Weise wann man es lesen kann, als dass er seinen Inhalt passend wieder gibt. Ich persönlich mag von Schirachs Art zu schreiben und fand den Querschnitt der Themen der einzelnen Kurzgeschichten lesenswert. Besonders gefallen hat mir die Kurzgeschichte über einen Uhrenhändler, den wir am Wendepunkt seines Lebens begleiten, als sein Doppelleben zusammenzubrechen droht. Die Erzählungen enden zwar oft absehbar und haben einen ähnlichen Aufbau, trotz dessen erfüllen sie ihren Zweck zum Nachdenken über jene Themen anzuregen. Einige Geschichten sind allerdings austauschbar. Zudem wird ein Einblick in von Schirachs Leben nur durch das Darbieten seiner Emotionen ermöglicht - letzten Endes schreibt er doch über das Leben der anderen. Insgesamt ein schön geschriebenes Buch zum abschnittsweisen Lesen.

„Nachmittage“ ist eine Sammlung an Kurzgeschichten und Gedankensplittern ohne besondere Tiefen, aber leider auch ohne besondere Höhen. Während eine Handvoll Kurzgeschichten inhaltlich spannend und in ihrem Handwerk gelungen ist, so blieb mir der größere Teil des Buches nicht nachhaltig in Erinnerung. Zu häufig war meine Reaktion während des Lesens ein bloßes Schulterzucken. Zu oft wirkt das Geschriebene klischee- und floskelhaft. Im Vergleich zu anderen Werken Schierachs – wie etwa „Schuld“ – bleibt dieses doch ein ganzes Stück hinter meinen Erwartungen zurück.

Das Buch „Nachmittage“ ist wieder im typischen Ferdinand von Schirach-Stil geschrieben; spannungsaufbauend, kompakt und ziemlich melancholisch. Durch einige Kurzgeschichten zwischendurch bekommen wir einen Einblick in von Schirachs Innenleben, geprägt von viel Traurigkeit und Wehmut. Es mag nicht sein bestes Werk sein — dafür wirkt es zu „eilig“ geschrieben, als ob er nicht lange daran gefeilt hätte — dennoch habe ich es in einem Zug durchgelesen und sehr genossen. „Nachmittage“ entsprach im Großen und Ganzen meinen Erwartungen an Ferdinand von Schirach.

„Nachmittage“ ist eine Ansammlung von handwerklich makellosen Kurzgeschichten und Notizen. Die Geschichten zeigen die Ambivalenz von Gut und Böse im Menschen, in prägnanter und sprachlich ansprechender Weise auf. Zuweilen war die Handlung jedoch klischeehaft und die vermittelte Botschaft fast altväterlich. Von Schirach hat ein solides Buch geschrieben; die Literaturlandschaft mit „Nachmittage“ aber nicht wirklich bereichert, sondern eine Kurzgeschichtensammlung geschrieben, die sich in ähnliche dieser Art einreiht. Nichtsdestotrotz hatte ich eine gute Leseerfahrung. Nur hab ich bis jetzt nicht verstanden welchen Mehrwert die einseitigen Notizen zwischen den längeren Kurzgeschichten hatten.

Der Club der toten Dichter/Dead Poets Society

N. H. Kleinbaum (1989)

vorgeschlagen von:

Linus, Januar 2025

übersetzt von Ekkehart Reinke

… das wir auf Deutsch und Englisch lasen!

Meinungen der Mitglieder

Der Film, dessen Drehbuch Kleinbaum zu einem Roman glorifiziert hat, mag noch so gut sein. Diese Adaption aber, die man beim besten Willen treffender als »Merchandising- Artikel« bezeichnen muss, ist hingegen schrecklich.

Dem Leser wird kein literarisches Werk, sondern die Aufzählung einzelner Handlungsteile präsentiert. Die Katastrophe des fünften Aktes passt nicht zu den ersten vier Akten und ist von einer eigentlichen Tragweite, die sich Kleinbaum nicht verdient hat. Die »Liebesgeschichte« zwischen Knox und Chris ist zum Kotzen ekelerregend und passt in den Frauen verachtenden Kanon dieses Buches. Schließlich ist die anti- intellektualistische Einstellung des Lehrers Keating, der die Literaturwissenschaft auf die rein subjektive Erfahrung reduziert, furchterregend und basiert auf einem Strohmann (»Dr. Pritchard«). Diese Buch ist es offenbar nicht einmal Wert, dass ich meine Parataxen schön miteinander bekannt mache.

Ich nehme dieses Buch nicht an und finde es auch schlimm, dass ich einige Stunden das hier lesen musste!

Wer aus einem Film ein Buch macht, der sollte dem Film etwas hinzuzufügen haben, oder aber als absolutes Minimum die Erzählung dem Medium Roman anpassen. Kleinbaum ist mit ihrer Wiedergabe des beliebten Filmklassikers an dieser Aufgabe kläglich gescheitert und liefert uns ein glorifiziertes Drehbuch ohne jeglichen Mehrwert. Schon im Verlauf des ersten Kapitels fällt auf, dass eine wiedererkennbare, interessante Erzählstimme vollkommen fehlt; es handelt sich vielmehr um eine bloße Aufzählung der Geschehnisse, ohne, dass diese tiefergehend beschrieben werden. Was in einer Filmmontage schön aussieht und visuell nachvollziehbar ist, wird in einem Buch zu einer Farce. Hinzukommen unglaubwürdige Szenen, die sich im Verlauf der Geschichte überhaupt nicht anbahnen und ein Lehrer, der nicht lehrt. In diesem „Roman“ ist absolut nichts von Wert zu finden.

Zuerst habe ich die Geschichte von „Dead Poets Society“ genossen. Ich mochte die Idee einer strengen Jungenakademie und dem Struggle der jugendlichen Hauptcharaktere, den Erwartungen ihres Umfelds und der Gesellschaft gerecht zu werden. Begeistert hat mich das Konzept eines Lehrers, der diesen Druck auf einmal umwirft und entgegen aller Erwartungen von seinen Schülern Leichtigkeit erwartet. Was komisch ist, wenn ich darüber nachdenke, denn Leichtigkeit kann man nicht erzwingen.

Ich habe viele eigene Ideen, Vorstellungen und Meinungen während des Lesens eingebracht und wenig auf die Art, wie das Buch verfasst wurde, geachtet. Nach unserem Buchklubtreffen musste ich feststellen, dass das Buch nicht das alles war, was ich darin hineininterpretiert hatte. Das passiert mir sonst nie nach unseren Treffen, dass sich meine Meinung so stark danach ändert. Aber bei diesem Buch war es wohl kein großer Verlust. Es sind viele Lücken, Unreinheiten und einfach nicht schön geschriebene Stellen erkennbar, die uns teilweise verstört zurückgelassen haben (Hust hust, die Partyszene, hust). Fragt mich nicht, wie ich das beim Lesen ausgeblendet habe. Vielleicht, weil ich nur noch wenige Tage Zeit zum Lesen hatte, ups. Naja, das Ding kriegt 1/5 Sterne von mir. Der Film soll aber super sein, auf den freue ich mich.

Ich habe mich sehr auf das Buch gefreut und wurde maßlos enttäuscht. Wie ist es möglich, dass ein Buch, das den Sinn des Lebens im Ästhetischem (insbesondere der Literatur) sieht, so schlecht geschrieben sein? Der ganze Roman wirkt als hätte man Chat- gpt gebeten die Szenen aus dem Film in Textform zu bringen. Ich habe noch nie ein Buch gelesen, dass es verglichen mit dem Film schafft weniger Informationen und Hintergründe zu vermitteln. Auch von der plumpen Sprache abgesehen, bleibt die Geschichte weit unter dem Potential seiner Prämisse. Die Schüler sind flach und verwechselbar, Neils Vater ist als Charakter extrem unglaubwürdig und die Repräsentation von Frauen ist einfach ekelhaft. Es tut mir leid, dass N. H. Kleinbaum ihre und unsere Zeit verschwendet hat.

Ansichten eines Clowns

Heinrich Böll (1963)

vorgeschlagen von:

Alexander, Dezember 2024

Unser erstes deutsches Buch und das zweite eines Nobelpreisträgers.

Meinungen der Mitglieder

Eine bahnbrechende Parabel für die Scheinmoral der Gesellschaft, insbesondere der katholischen Kirche und des Bürgertums der Nachkriegszeit. So tragisch die Erzählung, so komisch ist der Erzählweise aus Sicht des Clowns Hans Schier. Handlungstreibendes Motiv ist zwar die am Konventionalismus gescheiterte Liebe zu Marie. Das Werk als Liebesroman abzutun, wird diesem jedoch keinesfalls gerecht.

Zwischen eindrücklicher und wirksamer Darstellungen der gescheiterten Entnazifizierung und dem gekonnten Demontieren des christlichen Spießbürgertums hat Heinrich Böll hier sicherlich einen der lustigsten und unterhaltsamsten Romane der Weltliteratur vorgelegt.

Ein durch und durch gelungenes Werk satirischer Literatur! »Ansichten eines Clowns« liefert einen detaillierten und authentischen Einblick in den Alltag der Nachkriegszeit, durchzogen mit lauten und leisen Spitzen gegen die vorherrschende Doppelmoral der Gesellschaft – insbesondere des Verbandskatholizismus – der 50er Jahre. Der Kraftakt aller, sich oberflächlich als moralisch und korrekt darzustellen, von Clown Schnier als »Zeitalter der Prostitution« bezeichnet, offenbart schonungslos die Schwächen, Missgunst und den Egozentrismus der Beteiligten – und das in einer höchst komischen und raffinierten Weise, die sprachlich begeistert. Im Roman wird eine junge Liebe Opfer dieser Umstände – das im Roman Beschriebene gilt jedoch für weit mehr, als nur diese Trennung, und beglückt den Leser als ein kleines Stück Zeitgeschichte.

Picknick am Wegesrand

Arkadi & Boris Strugazki (1972)

vorgeschlagen von:

Malte, November 2024

übersetzt u. A. von David Drevs

Wir lasen verschiedene Übersetzungen, unter anderem übersetzt von David Drevs.

Meinungen der Mitglieder

Am Ende bleiben mir dutzende offene Fragen und ein Gefühl der Unzufriedenheit, trotz einer für sich interessanten Geschichte mit ausreichend Spannung und fassbaren Charakteren. Ich hatte allerdings etwas mehr erwartet, als ein »nur« solides Buch, zu dem mir unerwartet wenig einfiel. Möglicherweise fehlte mir ausreichendes Hintergrundwissen, um die leisen, verwirrend flüsternden Interpretationsansätze entwirren zu können.

Durch die kernige und authentische Sprache des Romans, ist man als Leser:in ganz dicht an dem Charakter des Stalkers Roderic Shuchart und begleitet ihn durch seine gefährlichen Einsätze in der Zone. Außerirdische haben nach einem Besuch auf der Erde nicht nur unbewohnbare Zonen sondern auch mysteriöse Gegenstände in eben diesen Zonen hinterlassen. Wie es sich für einen guten Sci-fi Roman gehört, hat man zu Beginn ganz viele Fragezeichen beim lesen vor Augen. Jedoch schafft es der Roman nicht viele dieser Fragen aufzulösen, sodass man die Weltgestaltung gar nicht in seiner Meisterhaftigkeit bewundern kann, weil einfach zu viele Lücken blieben. Entgegen Roderics Wunsch musste ich daher etwas enttäuscht fortgehen.

Eine Sache, die mich an »Ein Picknick am Wegesrand« positiv überrascht hatte, war die teils sehr humoristische Ausdrucksweise des Erzählenden. Das ist etwas, was ich von russischen Büchern eigentlich nicht kenne; die hatte ich immer als sehr ernst und fast schon humorlos empfunden. Das Buch an sich fand ich recht interessant, vor allem das Konzept, dass die Außerirdischen selbst keine direkte Präsenz zeigen, außer den Dingen, die sie auf der Welt hinterlassen haben. Daraus entwickelt sich ein gieriges Bestreben von „Schatzjägern“, sich durch diese Artefakte zu bereichern, was ich als Kapitalismuskritik wahrgenommen habe (surprise, wenn es ein Buch ist, das in der DDR genehmigt wurde :D)

An und für sich ein sehr düsteres Buch, jedoch bin ich kein großer Sci- Fi Fan, weswegen ich mich an einigen Stellen mit dem Lesen etwas gequält hatte. Vielleicht liegt es auch daran, dass einige Dinge eher »kryptisch« behandelt wurden.

Die Strugazkis haben mit diesem Roman meine Erwartungen leider nicht erfüllt. Würde man sich mit der Sowjetunion auskennen, hätte man bestimmt mehr von dieser Erzählung gehabt. Für mich also leider eine angenehme Lektüre ohne viel Mehrwert.

Lushins Verteidigung

Vladimir Nabokov (1930)

vorgeschlagen von:

Jessica, Juli 2024

übersetzt von Dietmar Schulte

Wir lasen die Übersetzung von Dietmar Schulte, herausgegeben von Dieter E. Zimmer im Rohwolt- Verlag.

Meinungen der Mitglieder

Nabokov scheint den Charakter der Geschichte, Lushin, mit namenlosen Typen zu umgeben. Besonders auffällig ist der der aufopfernden ♕, die sich aus nicht nachvollziehbaren Gründen diesem grobschlächtigen Sonderling annimmt. Selbst Maestro Lushin wirkt beizeiten eher wie ein Typus – analog etwa zu den »Figuren« des Schachspiels? Ob Lushins Verteidigung nun ein Schachproblem ist oder nicht – ein lesenswertes Buch ist es allemal – quod erat expectandum.

Der Roman von Nabokov erzählt die Geschichte eines begabten Eigenbrötlers, der zwar meisterhaft das Spielgeschehen auf dem Schachbrett vorhersehen und lenken kann, aber im echten Leben, ohne die Selbstaufopferung seiner Frau, komplett aufgeschmissen ist und am Ende an der wahnsinnigen Vorstellung untergeht, alles hätte auch gegen ihn verschworen, wie in einem abgekartetem Spiel. Durch seine verschachtelten Sätze und seinen zuweilen komplizierten Sätzen schafft N. einen atmosphärischen dichten Roman, der einen direkt in die Gefühlswelt der Protagonisten zieht.

Erneut ein Buch, welches mein Drittes des Autors ist.

Ein wahnsinniger Schachspieler und eine ihm eigene Verteidigung, die sich möglicherweise im schlichten Aufgeben erschöpft. Ein Akt, der als einziger in seiner Macht steht, inmitten von Ohnmacht bedingt durch Wiederholungen und Muster, wie sie dem Schach, zu Lushins Nachteil, eigen sind. Dieser fand keinen Platz in der Realität und floh letztlich auch vor seiner eigenen Welt, dem Schachspiel. Für die Menschen um ihn nicht zu verstehen, blieb er für sich – bis zum Schluss spielt jeder seine Rolle, als seien sie Schachfiguren. Frau Lushin versucht mit all ihrer Macht zu retten, was nicht zu retten ist; eine Dame in einer hoffnungslosen Stellung.

»Lushins Verteidigung« ist eine ausgeformte Sprachübung Nabokovs – ein Meister der Beschreibung – welche auch inhaltlich zum tieferen Nachdenken anregt und Raum für eigene Interpretationen lässt, wie unsere schöne Diskussion gezeigt hat.

Mit »Lushins Verteidigung« hat es Nabokov geschafft, einen sprachlich hochwertigen, aber nicht zu anspruchsvollen Eindruck in die Welt eines jungen Schachspielers zu geben. Die anderen stimmen mir nicht zu, aber mMn ist das Leben Lushins geprägt von viel Traurigkeit, Einsamkeit und dem Gefühl, nicht für diese Welt gemacht zu sein. Nur wenige Leute schaffen es, einen nachhaltigen Eindruck auf ihn zu hinterlassen und in sein Herz geschlossen zu werden. Aufgrund dessen habe ich oft Mitgefühl für ihn empfunden und gehofft, dass er früher oder später die Kurve bekommt. Ob ihm dies gelingt, müsst ihr selbst herausfinden ;)

Quecksilber

Amélie Nothomb (1998)

vorgeschlagen von:

Linus, Juni 2024

aus dem Französischen von Wolfgang Krege

… bei dem wir uns herrlich uneinig waren.

Meinungen der Mitglieder

Das erste Buchklubbuch, das den Bechdel-Test besteht. Der Roman erzählt über 180 Seiten eine spannende, wenn auch an einigen Stellen etwas unglaubwürdige, Geschichte. Da das Buch hauptsächlich in wörtlicher Rede geschrieben ist, wirkt es fast wie ein Drama oder ein Drehbuch. Durch die Kürze bleibt die Spannung übers Buch hinweg aufrechterhalten, jedoch missen die Charaktere eine gewisse Tiefe.

Die uninspirierende Sprache, die flachen Charaktere und die beiden (!) schrecklichen Enden überwiegen die interessante Idee des Buches.

Eine durchwachsene Erfahrung. Die Prämisse des Buches birgt großes Potenzial und ist sehr spannend. Leider wird die Ausführung diesem Potenzial nicht gerecht. Die Charaktere bleiben eindimensional: Krankenschwester Chavaigne soll alles zugleich sein, sie bleibt aber nicht greifbar und in Teilen sogar widersprüchlich. Sprünge in der Geschichte passieren urplötzlich, Dialoge erscheinen unglaubwürdig. Es wird sich nicht die Zeit genommen, die Geschichte ausreichend auszuformen. Auch wenn es teils tatsächlich wie ein Drama wirkt, so glaube ich nicht, dass dies die Intention der Autorin war – und selbst wenn dem so wäre, wird diese Idee nicht im gesamten Buch zur Geltung gebracht. Die Inkorporierung zweier Enden ist eine interessante Idee, die mich auch sehr überrascht hat, nur leider gefallen mir beide Enden nicht besonders gut. Das Zweite stört mich jedoch um einiges mehr, es vereint die gesamte von mir empfundene Unglaubwürdigkeit der Erzählung auf 14 Seiten.

Das bisher von mir meistgeliebte Buch. Eine Insel, ein Anwesen, zwei Frauen, ein verrückter alter Kapitän - geniale Mischung, gell? Geheimnisvolle, mysteriöse Prämisse, mit interessanten Wendungen. Sprachlich sehr schön, etwas hochgestochen, aber nicht zu sehr, sodass es lesbar bleibt.

Sogar mit zwei Enden, choose your fighter!

Der Maler der fließenden Welt

Kazuo Ishiguro (1986)

vorgeschlagen von:

Alexander, Mai 2024

aus dem Englischen von Hartmut Zahn

… bei dem sich alles um die Frage drehte: wie weit dem Erzähler zu trauen sei.

Meinungen der Mitglieder

Der Autor hat mit seinen malerischen und detaillierten Beschreibungen dem Leser ein tiefes Eintauchen in die Atmosphäre der Szenen ermöglicht. Die achronologische Erzählweise lässt einem in besonderer Weise an der Gedankenwelt des Protagonisten teilhaben, sorgt aber auch dafür, dass sich die Handlung länger dehnt als nötig.

Ein interessanter kleiner Ausschnitt aus dem Nachkriegsjapan.

»Der Maler der fließenden Welt« ist das dritte Buch, welches ich von Ishiguro gelesen habe. Mich beeindruckt seine Sprache und die andächtige Stimmung, welche durch sie geschaffen wird. In diesem Buch verbindet sich sein Schreibstil in ganz besonderer Weise mit dem Inhalt, einer Nachkriegsgeschichte aus Sicht eines alten Mannes, den im Verlauf der Erzählung seine Vergangenheit einholt. Die Gedankensprünge, ausschweifende und insgesamt erinnerungsschwelgende Erzählweise des Autors, welche auch seine späteren Werke prägt, schaffen plastische, facettenreiche Charaktere. Besonders interessant ist hierbei auch die Frage nach dem Wahrheitsgehalt des vom Hauptcharakter Geäußerten, der immer wieder Unsicherheit streut und letzten Endes nur seine Sichtweise und Erinnerung der Dinge darlegt. Die Nähe zu seiner Perspektiv vermittelt im Verlauf des Buches eindrucksvoll den Wandel der Figur selbst, seiner Umwelt und die Beziehung dieser beiden Aspekte zueinander.

Das erste, aber definitiv nicht einzige Buch, das ich von Ishiguro gelesen habe. In diesem Werk gelingt es ihm hervorragend, eine ruhige, dennoch nicht langweilige Szenerie des Nachkriegs- Japans zu schaffen und den Lesenden in eine kleine, feine Zeitreise zu versetzen.

Die Sprache ist vom japanischen Erzählungsstil geprägt, auf eine Weise locker, aber dennoch nicht informell; das Buch lässt sich dadurch angenehm und fließend (badumtss) lesen.

Ich freue mich auf Weiteres von Ishiguro!

Die Reise nach Petuschki

Wenedikt Jerofejew (1969)

vorgeschlagen von:

ehemaliges Mitglied, April 2024

aus dem Russischen von Natascha Spitz

… wozu wir uns passenderweise in der Vodkaria trafen.

Meinungen der Mitglieder

Sehr komisch, aber sehr unterhaltsam.

Jerofejews Klassiker ist eine furchtbar tragische Dichtung, deren furchtbare Tragik ich beim brüllenden Lachen oft vergaß.

Sprachlich, inhaltlich, künstlerisch – einfach Weltliteratur, die mich von Anfang bis Ende mit ihrer besonderen Art der Erzählung gefesselt hat. Obgleich die Geschichte Jerofejews eigentlich eine tragische ist, so schafft es der gleichnamige Autor doch, einen klugen, pointierten Humor in das Werk einzubringen, was zu einer großartigen Mischung und Stimmungslage führt. Kein Wort und kein Vergleich fühlt sich unnötig an.

»Diese Stummheit ist jedem bekannt, der den Ausgang eines viele Tage dauernden schweren Rausches kennt. Ist nicht das ganze Leben nur ein flüchtiger Rausch der Seele? Eine Verfinsterung der Seele? Wir alle sind wie betrunken, nur jeder auf seine Weise, der eine hat mehr getrunken, der andere weniger.« – in diesem Sinn, na zdrowie!

Aufgrund studentischer Pflichten war es mir nicht möglich, dieses Buch zu lesen. Schade, mit betrunkenen, alten russischen Männern, kenne ich mich eigentlich bestens aus.

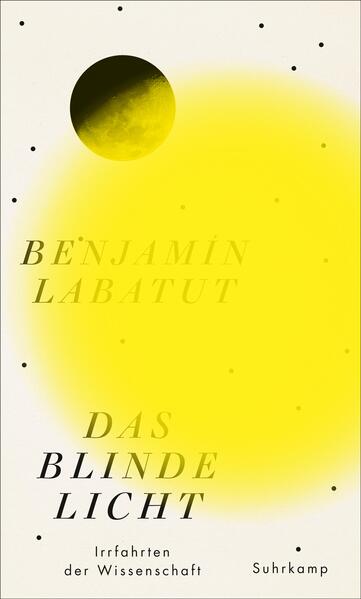

Das blinde Licht. Irrfahrten der Wissenschaft

Benjamin Labatut (2020)

vorgeschlagen von:

Malte, März 2024

aus dem Spanischen von Thomas Brovot

Das erste Buch im Buchklub Lipsia!

Meinungen der Mitglieder

Das Genre historische Fiktion trifft es ganz gut. Wobei es im Verlauf immer weniger historisch dafür immer fiktiver wurde. Leider haben die fiktiven Elemente der Geschichte aber keine Spannung gegeben, sondern teilweise für unnötig langweilige Ausschweife geführt. Eigentlich ein interessantes Konzept, allerdings hätte »Labertut« m. M. n. entweder ein erzählendes Sachbuch oder einen Roman verfassen sollen, sodass man als Leser den Wahrheitsgehalt der im Buch wie Fakten dargestellten Inhalte einschätzen kann.

Labatut hat, wie er mit seinem zweiten Werk »MANIAC« bewiesen hat, ein Händchen für die mitreißende Erzählung der Leben großartiger Naturwisschenschaftler. Dabei ist leider selten klar, was Fakt und was Fiktion ist. Wer den Film »Oppenheimer« mag, wird Labatuts Bücher wahrscheinlich ebenso mögen.

Schon vor Lesebeginn war ich ungemein gespannt auf das Zusammenspiel von Fakten und Fiktion in Labatuts Buch denn ich konnte nicht wirklich einschätzen, was mich erwarten würde. Leider wird oftmals nicht klar, was der Realität entspricht, und was nicht. Ob das in einem Buch, in dem es um das Leben von echten Menschen, um die Höhen wie Tiefen geht, wünschenswert ist, wage ich zu bezweifeln. Wenn es dann sogar in eine (viel zu lang gezogene, auf komische Art schwärmerische) Lolita- Episode Schrödingers geht, muss man sich die Frage stellen, ob eine solche Unklarheit zu vertreten ist.

Auch, wenn dieser Aspekt mir größere Schwierigkeiten bereitet hat, so war die Leseerfahrung insgesamt doch eine angenehme. Sprache und Erzählung zeichnen sich durch ein interessantes bildliche Darstellung der Fakten aus, man entdeckt, dass der Aufbau der Kapitel durchdacht ist, aber dann oft doch unübersichtlich ist. Auch immer wieder auftauchende Nebenschauplätze dienen manchmal gut zur Veranschaulichung, führen aber auch öfters zu weit weg von der eigentlichen Erzählung.

Thematisch spielt das Buch mit dem Wahnsinn der thematisierten Menschen und dem Geniekult, welcher aber meines Erachtens nach zu unkritisch und in Teilen hochlobend darstellt wird. Aber natürlich, der Mythos Genie begeistert Menschen. Die zentralen Frage – Was kann, was muss der Mensch wissen? Wollen wir überhaupt alles wissen, oder schadet dieses möglicherweise „blinde“ Streben uns? – sind höchstinteressant und bescherten uns eine tolle erste Buchbesprechung und Diskussion.

Das Buch erzählt in mehreren Kapiteln von berühmten Naturwissenschaftlern und deren Schaffen hält sich jedoch vor, eine Prise Fiktion miteinzumischen. Ein interessantes Konzept, mMn leider unglücklich realisiert.

Möglicherweise bin ich etwas zu hart zu dem Buch; das Lesen hatte ich leider nicht genossen, der Schreibstil war zu penetrant hochgestochen und sehr wirr.

Test … bieb … bieb …